ニセコについて

アジア屈指のリゾートエリアであるニセコ。 山と大地を白く覆うパウダースノーを求めて世界中から人が集うニセコエリア。近年は冬のみならず、夏の滞在先としても注目が高まっています。

本州から津軽海峡を挟んで北に位置する北海道。道内最大の都市である札幌市からニセコエリアまでは車で約2時間の距離です。 ニセコエリアを含む「羊蹄山麓」と呼ばれることもあるこの地域や、豊かな土壌が育む農産品が特に有名で、清流「尻別川」が羊蹄山と並んで地域の象徴的存在です。

夏の清純な空気に過ごしやすい涼しい気候。冬に大地を覆う眩いくらいに美しい純白の雪。美しい自然の中での豊かな生活を楽しむべく、移住者も年を追うごとに増えていっています。

ニセコの歴史

ニセコエリアの歴史を紐解くと、本州からの移住者が最初にこの地に居を構えたのは1891年ごろとされています。 ここ30年ほどでニセコエリアには多くの外国人が居住したり、観光で訪れるようになりました。羊蹄山を最初にスキーで滑り降りた外国人は、日本にスキー文化を持ち込み、根付かせたとされるテオドール・エードラー・フォン・レルヒで、1912年のことでした。 ニセコエリアには何箇所かにはレルヒ氏の偉業を讃える像が建てられています。 比較的「若い」エリアであるニセコエリアですが、その歴史は決して浅くありません。

ニセコビレッジの近くには約4,000年前、縄文時代後期に作られた環状列石(ストーンサークル)があり、その時代からこの地で人々が暮らし、生活を営んでいたと考えられています。 きっとその頃の住民たちも、今の私たちのように羊蹄山を日々眺め、周囲の自然の美しさを愛でていたことでしょう。

20世紀初頭には、ニセコエリアの開拓者たちの手によって神社仏閣が建立されていきました。 倶知安神社 や ニセコ町の狩太神社 もそのころに建てられています。 その他にも、本堂の天井画が有名な大佛寺(だいふつじ) や、秋には例大祭が開かれる金毘羅寺(こんぴらじ)などがあります。

山にはリフトがなく、スキー板を担いで登っていた時代。その頃の宿泊施設といえば農家さんが営む民宿くらいしかありませんでした。当時のニセコから現在のニセコの姿を想像できていた人はおそらくいなかったでしょう。 地域住民の皆様と、外国人を含め新たに移り住んだ住民とが手を取り、ともにビジネスに汗をかいた結果が現在のニセコです。世界各地から旅行者が訪れ、技術と芸術が合わさった建物が多く建設され、日本で、アジアでトップのリゾート地となりました。ただ近代的に発展したのではなく、昔ながらのヒトとヒトとの暖かみのある文化・交流は根付いており、年間を通していくつも開催されているお祭りでは顕著に現れています。

ニセコエリアで開催される主なお祭り・行事

四季のを通じて、ニセコエリアでは様々なお祭りが行われています。 主なお祭りをご紹介します。

雪トピアフェスティバル(2月中旬) 豪雪の町倶知安だからこそ開催できる、豪雪を楽しむイベントが盛りだくさん。

倶知安神社例大祭 (7月後半) 町の無形民俗文化財にも指定されている「赤坂奴」の行進と「神輿」渡御が倶知安町内を練り歩きます。

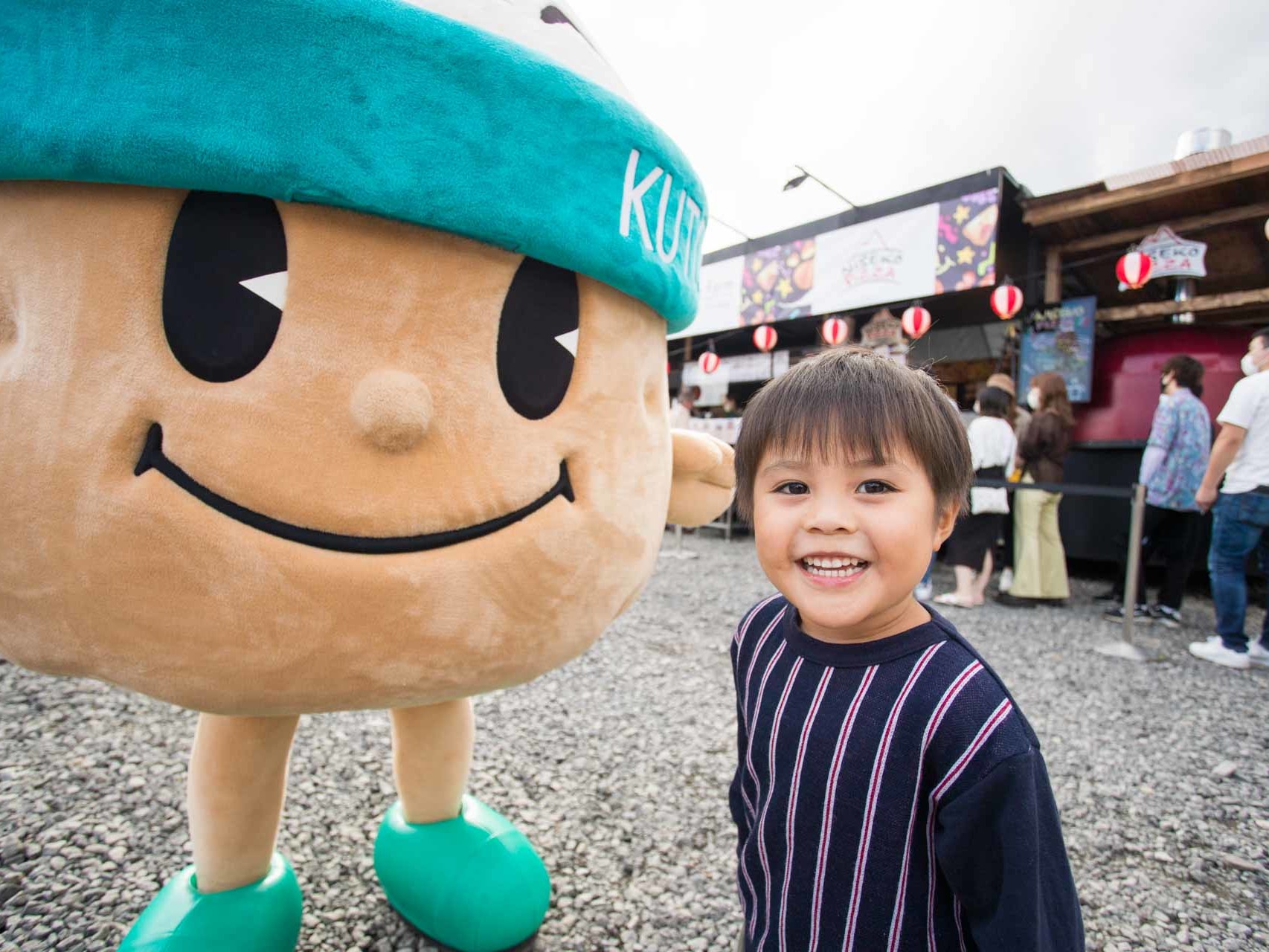

くっちゃんじゃが祭り(8月上旬) 夏の日差しと青空を思いっきり楽しむ地域最大級の夏の祭典。 思わず目移りしてしまう屋台グルメや、太鼓や踊りなどの郷土芸能が楽しめます。

狩太神社例大祭(8月下旬) 伝統を感じるお神輿や山車がニセコの市街地を練り歩きます。

ニセコオータムフードフェスティバル(9月中旬) 秋の味覚を余すことなく味わう、食と音楽とエコのイベント。

金毘羅寺秋季例大祭(10月上旬) 沢山の屋台で賑わうこのお祭りが秋と冬の季節の境でもあります。

ニセコの自然

支笏洞爺国立公園内に位置し、ニセコエリアを象徴する羊蹄山(1,898m)は見る方向によって姿を変える雄大な独立峰です。 羊蹄山はその姿が富士山に似ていることから「蝦夷富士」との異名を持ちます。 北海道はその昔、蝦夷地と呼ばれていました。

羊蹄山

羊蹄山は3度ほどの噴火活動によりその形が作られたというのが定説となっています。 森林限界線より高い位置の山頂付近で生息する昆虫類は氷河期からこの地に生息していたと言われています。 北海道の他の唯一の生息地は、大雪山国立公園の高山地帯です。 また、キタキツネ、ホンドテン、エゾリス、シマリス、エゾモモンガ、エゾユキウサギとなどの哺乳類も生息し、130種類以上の野鳥がいることも確認されています。

羊蹄山の北西面の山麓には、豊かな森に囲まれた面積1.3平方キロほどの小さな湖があります。その形状を見れば「半月湖」の名前の由来がお分かりいただけると思います。 半月湖の周囲には起伏に富んだハイキングコースがあり、この一帯も支笏洞爺国立公園に指定されています。 羊蹄山の登山道は4コースあり、どのコースも往復6~8時間程度かかります。 倶知安、真狩登山道の9合目付近に設置されている羊蹄山避難小屋には夏季間は管理人が常駐しています。

ニセコ連峰

東西に走る山脈の主要な山頂は、高さ1,308.5mのニセコアンヌプリで、ニセコ町の名前の由来となっています。 ニセコ連峰は、イワオヌプリ、ワイスホルン、チセヌプリ、岩内岳、目国内岳(めくんないだけ)、雷電山、ニトヌプリなど11の山々で構成されています。 ニセコ連邦は倶知安町、ニセコ町、蘭越町、共和町、岩内町を含んだ広い地域にまたがっています。 山麓や中腹の海抜500~700m付近には、湖沼や高層湿原がところどころにあります。 森林限界線は海抜800mほどの高さに位置しています。

江戸時代の頃よりニセコ連峰内の各地で硫黄が確認されていましたが、本格的な鉱山としての活動が活発化したのは1880年頃のことです。 日本で初めての蒸気精錬法も導入され、硫黄鉱山は地場産業として大変栄えました。 しかし、産出量の減少などにより1937(昭和12)年に閉山されてしまいました。

尻別川

清流「尻別川」はフレ岳からその流れが始まり、伊達、きもべつ、京極、倶知安の各市町村を通り抜けたの地、蘭越町にて日本海へと流れ出ます。 日本最大の淡水魚であるイトウの南限の生息地としても知られています。 かつては巨大なイトウが数多く生息していたと言われています。 しかし、近年ではイトウも絶滅寸前と言われるほどの個体数となってしまっています。 イトウの他にもサケ、サクラマス、アメマス、アユ、ヤマメ、フクドジョウ、コイ、オショロコマなどが生息しています。

キタキツネ・エゾモモンガなど、野生動物の宝庫

ヒトが訪れる前、ニセコエリアには様々な動植物が棲んでいました。 現在でも羊蹄山やニセコ連峰のあちらこちらで、これら動植物を観察することができます。 ヒグマや、キタキツネ、タヌキにテン、赤リス、モモンガにオコジョ。これら動物とうまく共存していく必要があります。 鳥類は、渡り鳥が多く見られるほか、モズ、ウグイス、キジバト、オオルリ、カッコウ、クマゲラ、カワセミなどが観察されています。

貴重な高山植物が見られる羊蹄山高原帯

羊蹄山には大きく分けて5種類の植生があります。山麓から標高700m付近まではエゾイタヤ-シナノキ群落、700mから1100m付近まではエゾマツ-ダケカンバ群落、1100mから1500m 付近まではササ-ダケカンバ群落、1500m以上になるとコケモモ-ハイマツ群落、そして山頂付近は高山ハイデ及び風衝草原となっています。 また、羊蹄山の高山帯には、数々の貴重な高山植物が見られるため、国の天然記念物に指定されています。 ニセコ連峰には高層湿原や湖沼が点在しているため、水中植物や湿生植物が多く見られるのが特徴となっています。

農業

ニセコエリアの農産品は地元で愛されているだけではなく、日本国内で高い評判を得ています。 昼夜の寒暖の差が大きいニセコの気候は野菜や果物を甘くおいしく育てます。

しかし、忘れてはならないのは、農家の人たちの手間をおしまぬ日々の努力がニセコ・倶知安産の作物の品質を作り上げているということ。 エリア内のスーパーや、ニセコ町の道の駅「ニセコビュープラザ」でこれら新鮮なお野菜や農産品を手にすることができます。 また、新鮮な地元食材を使用した加工品も数多く販売されています。